自动小夜灯

准备工作:

材料:

工具:

⚠️引言

睡前开灯,起床关灯,似乎已成为了我的习惯。然而,即便如此,有时还是会忘掉开灯。当我拖着疲惫的身体躺到床上,才发现四周一片漆黑,只得挣扎着再次起身,去打开那属于黑暗中唯一的光。翌日清晨,匆忙之中又常常忘掉关灯,任由那微弱的光芒在空荡的房间里孤独地守候。

其实,按理说,我本不必在睡觉时开着灯的。只是每到夜晚,柯南电影中的画面总会在脑海中浮现,伴随着些许恐惧感,令我不安。此外,夏日里的蚊虫更是让人难以入眠,它们在黑暗中嗡嗡作响,令人不胜其扰。因此,为了驱散内心的恐惧,也为了防止那些不速之客的侵扰,我不得不在床头点起一盏小小的灯。

久而久之,这便成了一种难以摆脱的习惯。每次临睡前,那盏灯就像是一种仪式般被点亮,仿佛只有这样,才能让我感到一丝安心。然而,这看似简单的动作,实际上却给我带来了不少麻烦。夜里醒来时,那灯光虽柔和,却也不免有些刺眼;早晨匆忙出门,又时常因为忘记关灯而感到懊恼。

或许,正是这种对安全感的渴望,让我在每一个夜晚都离不开那一抹微光。虽然麻烦,但它也成为了我对抗黑暗与不安的一种方式。

设计方案

最初,我想着再给USB小灯增加个开关,这样,就不用手动的去插拔线头了,可转念一想,插拔线头和按开关的性质不都一样吗,全都是手动,可笑可笑。

继而便在购物商城买了光敏传感器,我认真对比了光敏传感器和其他的环境光传感器,还是光敏模块简单好用,用环境光传感器可能还需要画PCB,我便放弃了,转头便投身于光敏传感器的研究当中了。

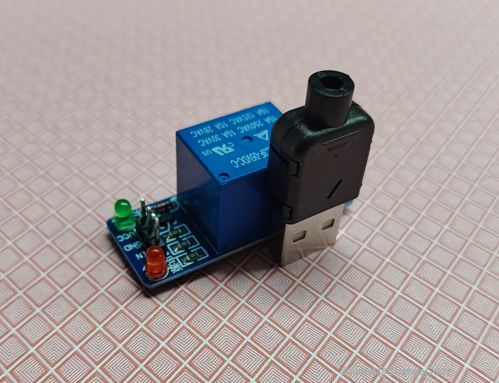

我认为光敏传感器的数字口用来控制继电器,转而控制USB灯的亮灭是最为不错的,想到这里,我便仔细开始先研究了光敏传感器。

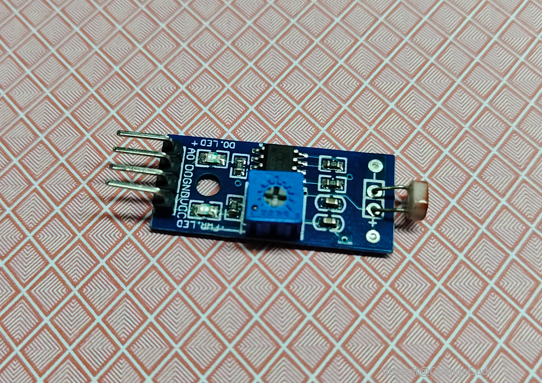

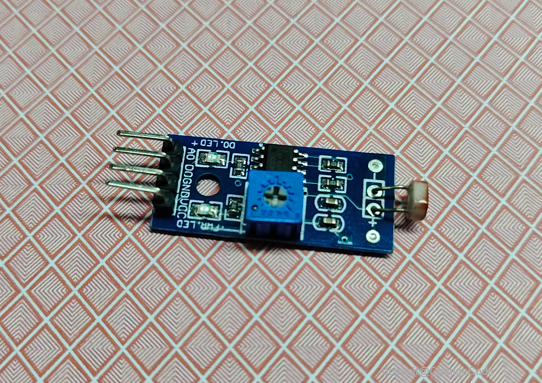

光敏模块

介绍:

光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,又称为光电导探测器。 入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性。一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)

光敏传感器型号有哪些

光敏传感器型号有:可见光传感器贴片式LXD或GB5-A1DPZ(封装SMD1206),可见光传感器贴片LXD或GB5-A1DPZ(封装SMD1206),可见光传感器GVGR T10GD,可见光传感器GVBL S12SD。

目前,我们使用的是4线光敏电阻传感器模块,(光敏电阻型号5516)。

光敏传感器中最简单的电子器件是光敏电阻,它能感应光线的明暗变化,输出微弱的电信号,通过简单电子线路放大处理,可以控制LED灯具的自动开关。因此在自动控制、家用电器中得到广泛的应用,对于远程的照明灯具,例如:在电视机中作亮度自动调节,照相机种作自动曝光;另外,在路灯、航标等自动控制电路、卷带自停装置及防盗报警装置中等。

参数:

比较器型号 | LM393 |

工作电压 | 3.3V~5V |

输出形式 | D0开关量(0/1)或 A0模拟量(电压) |

型号 | 5516 |

最大电压 | 150VDC |

最大功耗 | 90MW |

环境温度 | -30~70℃ |

光谱峰值 | 540nm |

亮电阻 | 5~10kΩ |

暗电阻 | 0.5MΩ |

引脚:

VCC | 5V电源 |

GND | 接地 |

D0 | 数字口 |

A0 | 模拟口 |

D0 脚(Digital Output):当光敏传感器设置为数字输出模式时,它会在接收到的光照强度超过预设阈值时输出一个高电平信号(通常为电源电压),低于该阈值时则输出低电平信号(接近于地电平)。这种输出方式适合需要简单开关功能的应用场合。

A0 脚 (Analog Output):模拟输出模式下,光敏传感器会根据接收到的光照强度输出一个连续变化的电压信号。通常,光照越强,输出电压越高;光照越弱,输出电压越低。这种输出方式提供了更精确的光照强度测量值,适用于需要对光照强度进行精确控制或测量的应用场景。

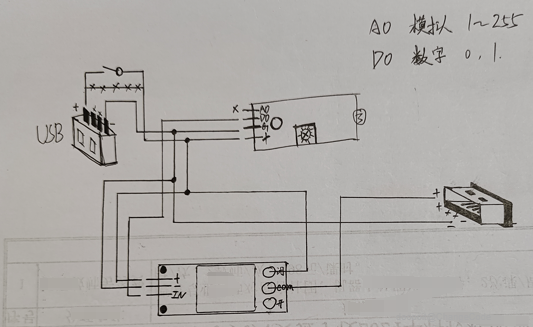

基本电路

这个电路还是比较简单的,使用1节18650作为电源,统一供电,18650的标准电压参数为3.7V,充满电可达到4.2V,足够其他部件使用了。

光敏传感器模块:位于右下方的矩形框内标注为“光敏”的部分即为光敏传感器模块。从图中标注来看,该模块具有两个输出引脚,分别是AO(模拟输出)和DO(数字输出)。AO输出的电压随光照强度的变化而变化,DO则是一个高低电平信号,用作开关控制。

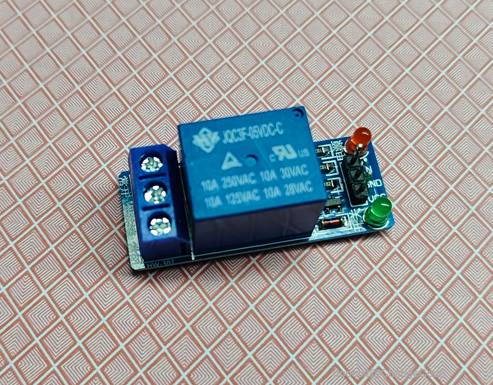

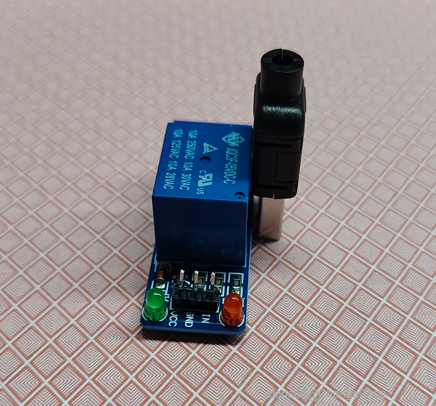

继电器模块:位于中间偏下的矩形框内标注为“继电器”的部分是继电器模块。继电器是一种电磁开关装置,其工作原理是利用线圈通电产生磁场吸引铁芯,从而带动触点切换,实现电路的开闭。在这个电路中,继电器被用来控制外部负载的通断。

电路连接:从图中可以看到,光敏传感器的DO输出连接到了继电器的控制输入端,这意味着当光敏传感器检测到的光照强度超过一定阈值时,DO输出高电平,触发继电器吸合,进而控制外接负载的通电与否。同时,光敏传感器的AO输出并未在电路图中明确显示如何使用,但它可以提供关于当前光照强度的具体数值信息。

总的来说,这个电路的基本功能是基于光照强度的自动控制。

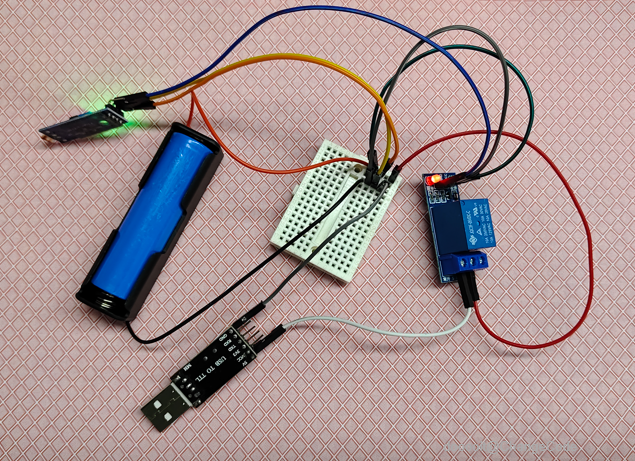

电路模拟

这张图片为简易电路模型,主要包括一个蓝色外壳的单节18650电池盒、一个光敏传感器模块、一块面包板、以及一个继电器模块。

光敏传感器的输出端连接到了继电器模块的控制端口。当环境光线减弱时,光敏传感器的输出电压上升,触发继电器闭合,从而使连接在继电器另一侧的负载(未在图中显示)得到电源供给。相反,当光线充足时,继电器保持断开状态,切断负载电源。

供电方案

在对比USB供电与一节18650电池供电时,我们需要考虑多个因素,包括供电的稳定性、便携性、成本、可持续性和安全性等方面。以下是两种电源方式的优缺点对比:

USB供电

- 优点:

- 稳定性:USB供电通常来自计算机、电源适配器或其他稳定的电源,电压相对稳定,不会因为电池电量下 降而影响设备性能。

- 方便:大多数现代设备都配备有USB接口,可以直接插入使用,无需额外携带电池。

- 可持续性:使用USB供电意味着可以通过任何支持USB输出的电源设备来供电,减少了对一次性或可充电电池的依赖。

- 易于监控:对于某些设备,可以通过软件监控USB供电的状态,及时发现供电问题。

- 缺点:

- 便携性:需要有USB电源可用的地方,不如电池供电那么灵活,尤其是在户外或远离电源插座的情况下。

- 成本:长期使用可能需要购置高质量的USB线缆或适配器。

18650电池供电

- 优点:

- 便携性:18650电池体积小,容量大,非常适合便携式设备使用。

- 独立性:不需要依赖外部电源,适合户外或移动应用场合。

- 成本效益:长期使用可充电的18650电池比频繁更换一次性电池更经济。

- 缺点:

- 稳定性:电池电量会随使用而减少,可能导致电压不稳定,影响设备性能。

- 安全问题:18650电池需要正确的充电和放电管理,否则存在过热、爆炸的风险。

- 维护:需要定期检查电池状态,并确保使用适当的充电设备。

- 环境影响:虽然可充电,但如果处理不当,仍会对环境造成影响。

使用USB供电的理由

选择使用USB供电而非18650电池,通常是因为考虑到以下几个方面:

- 可靠性:USB供电可以提供更稳定的电压,这对于需要长时间运行且电压变化不能太大的设备尤为重要。

- 安全性:USB供电避免了因电池故障带来的潜在风险。

- 易用性:特别是在固定位置使用的设备,使用USB供电更为便捷,不需要担心电池耗尽的问题。

- 成本控制:尽管初期可能需要投入购买USB线缆等配件,但从长远来看,可以节省频繁更换或维护电池的成本。

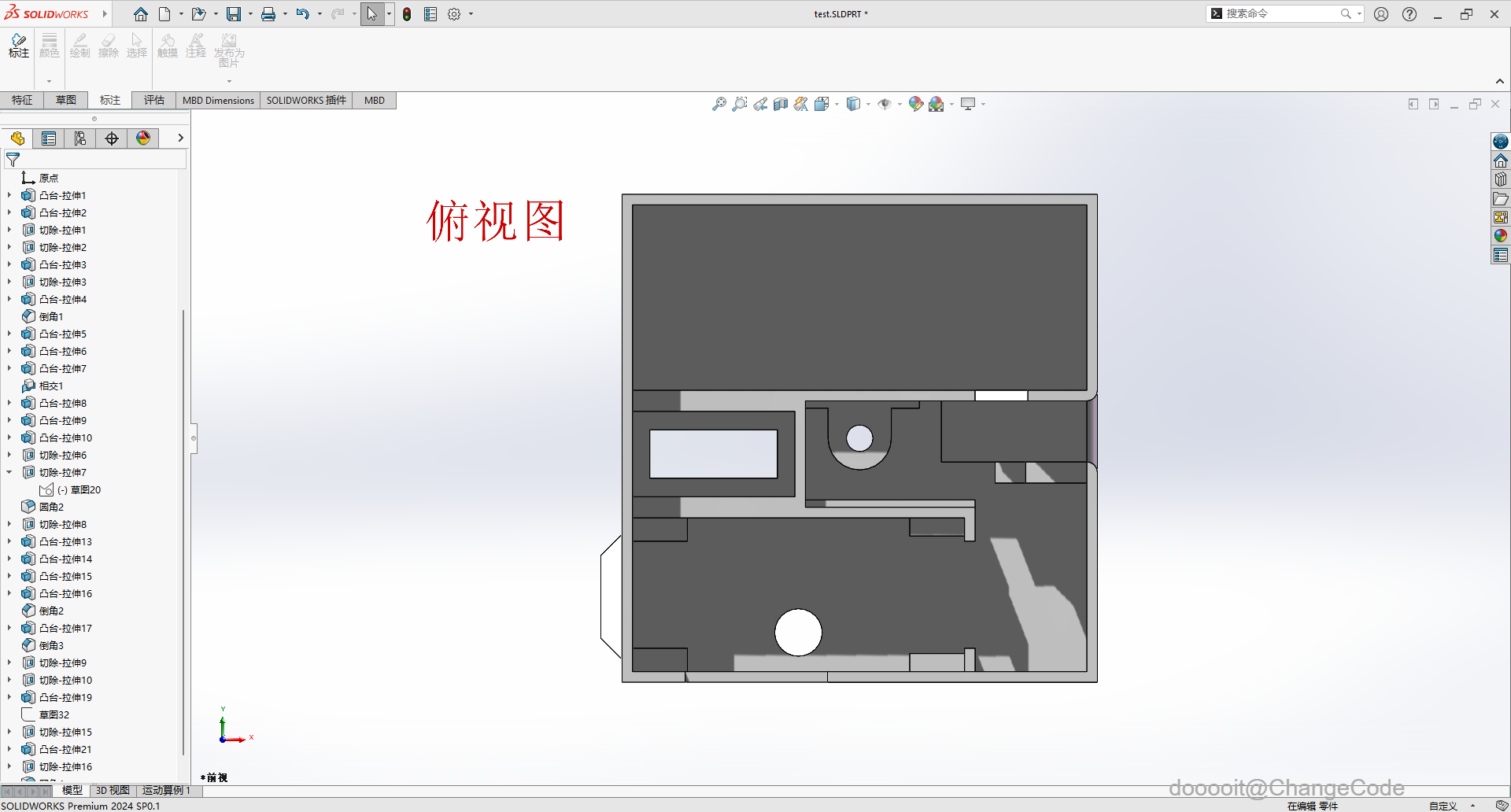

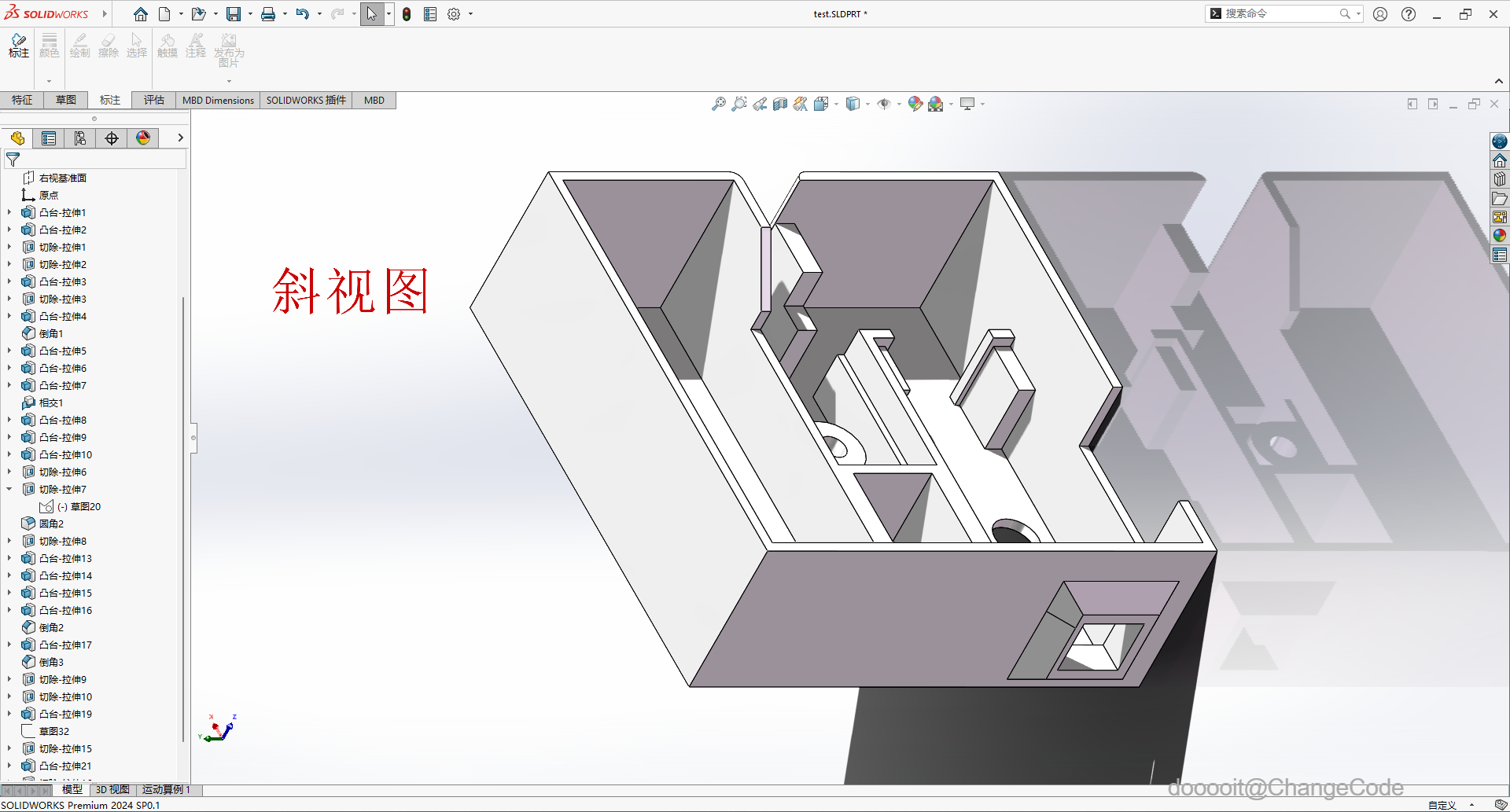

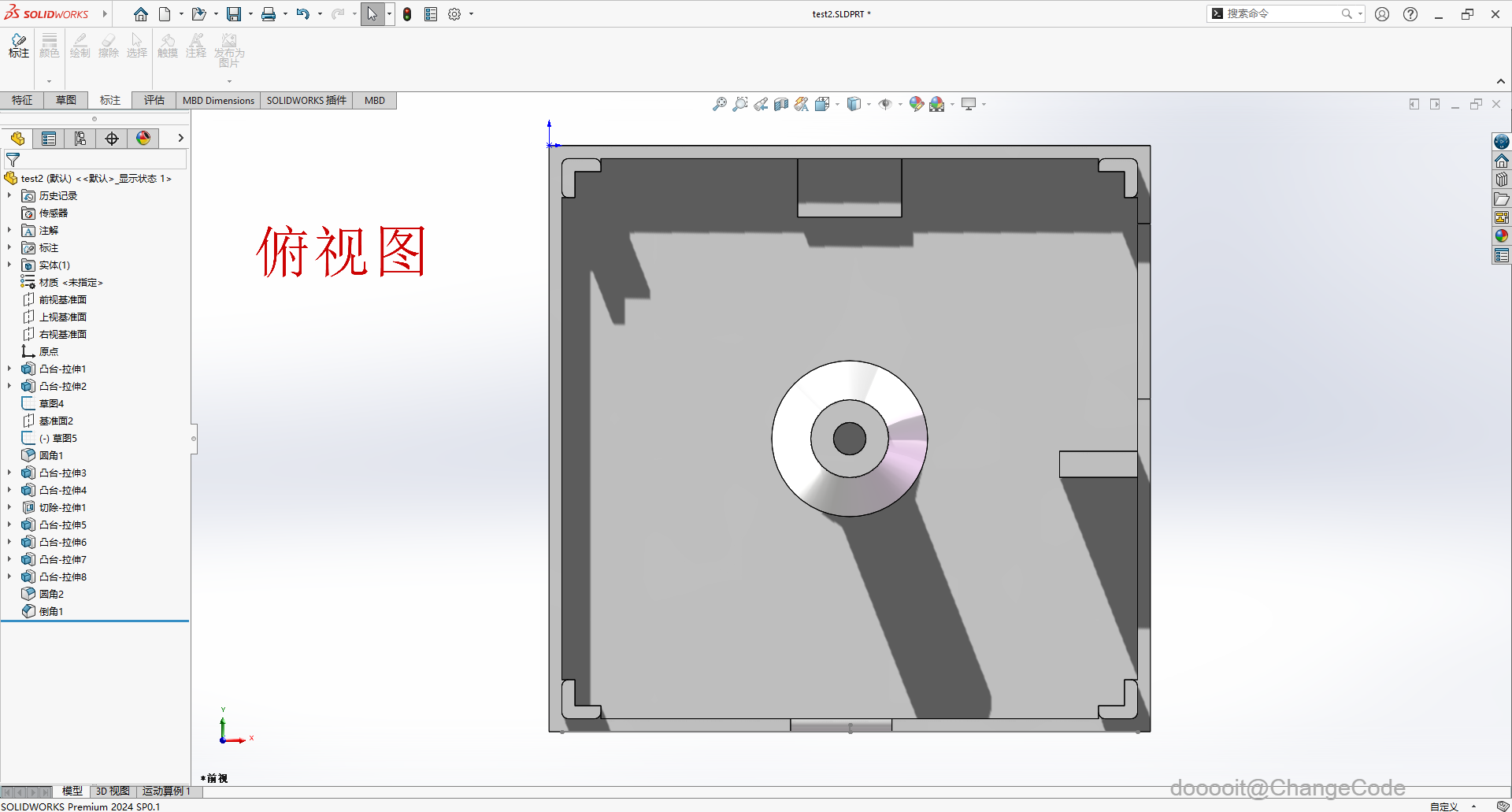

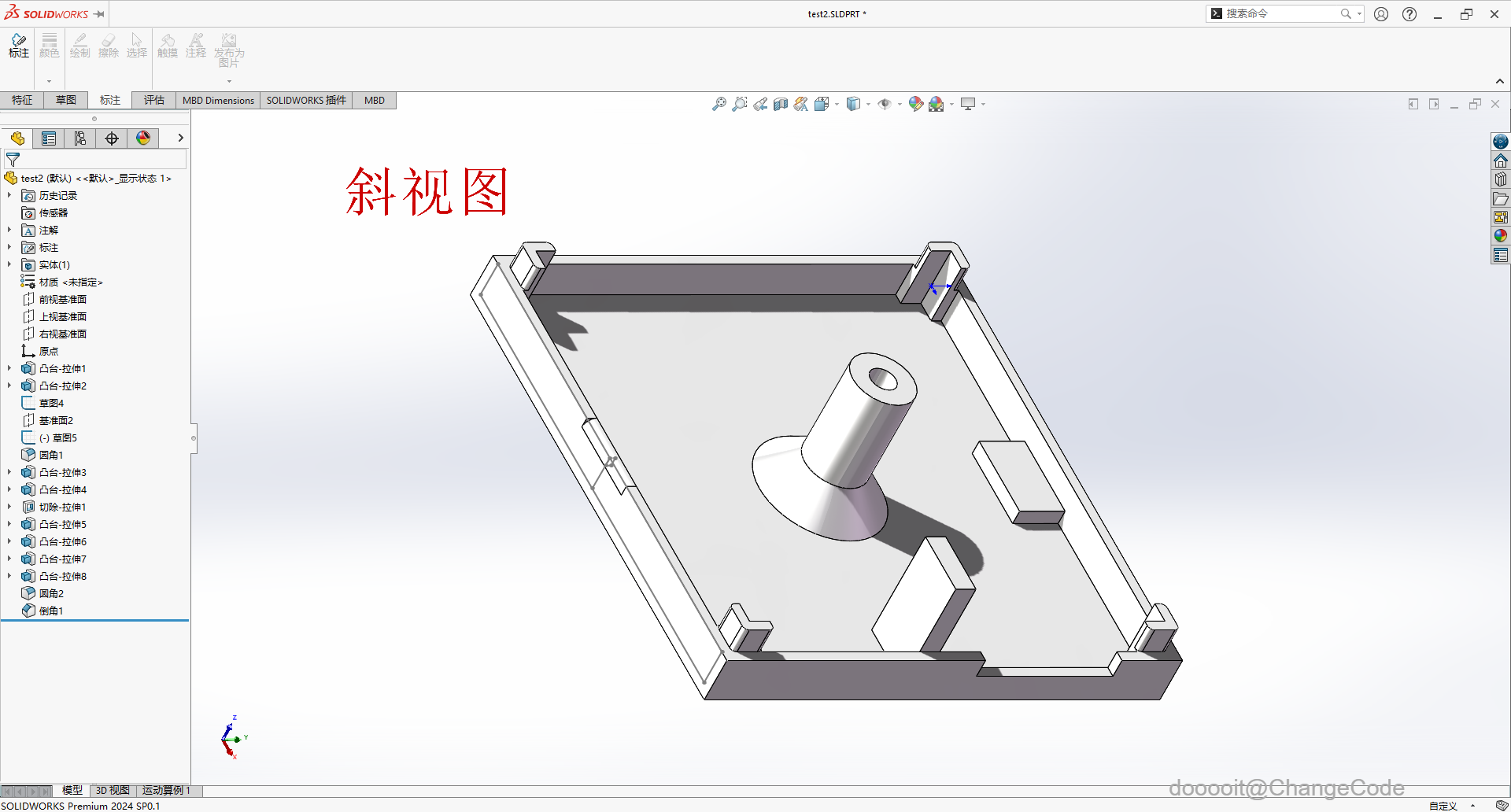

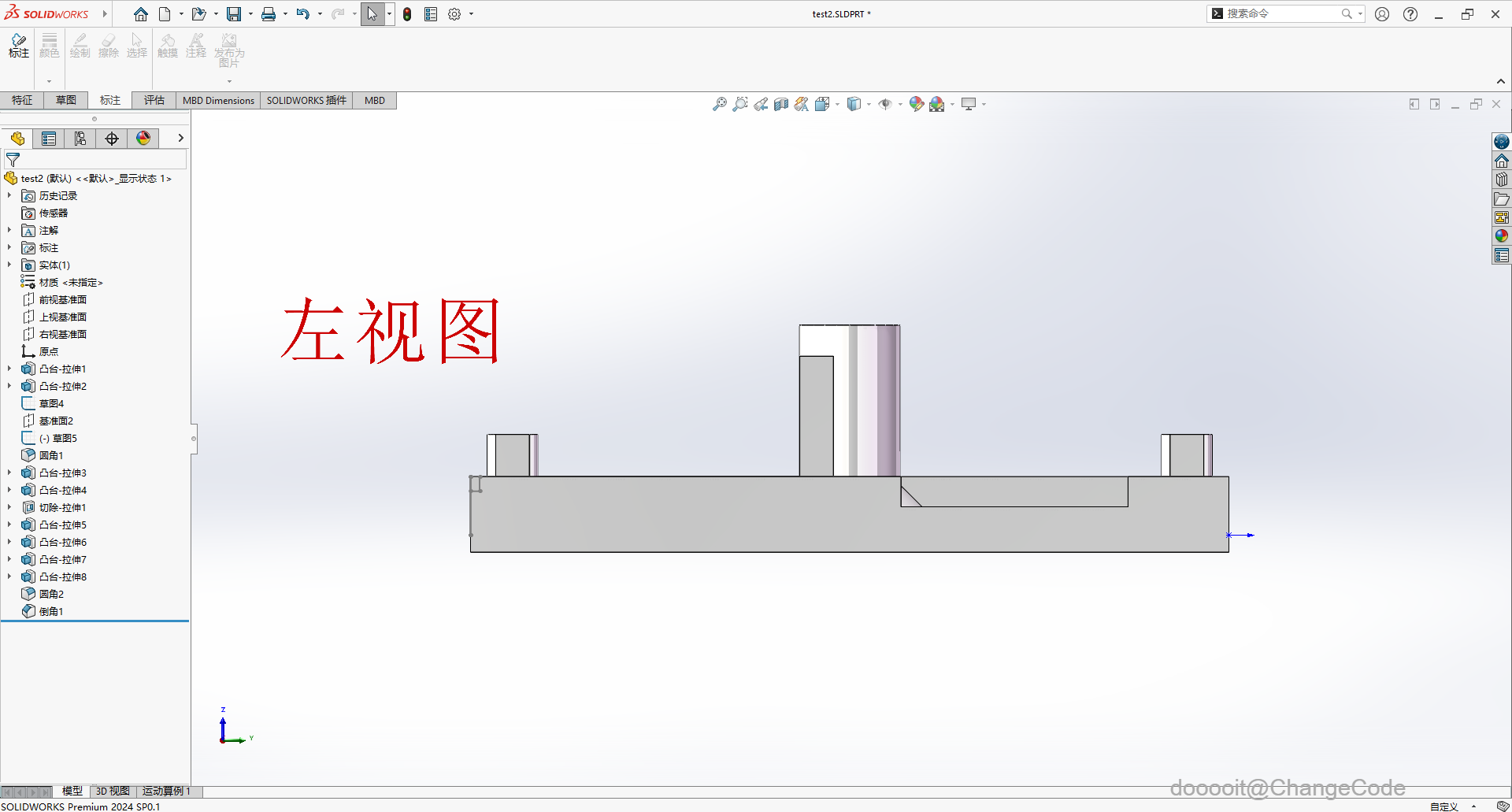

壳体迭代

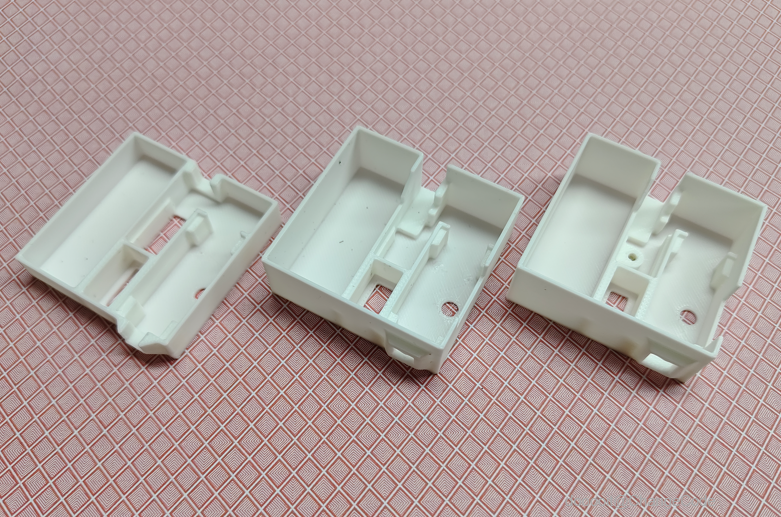

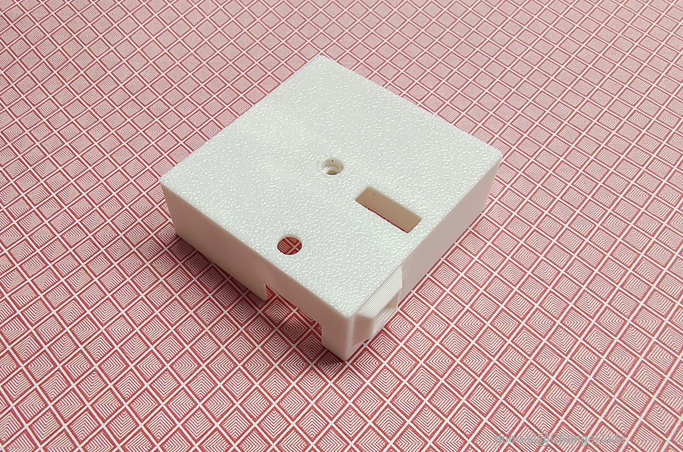

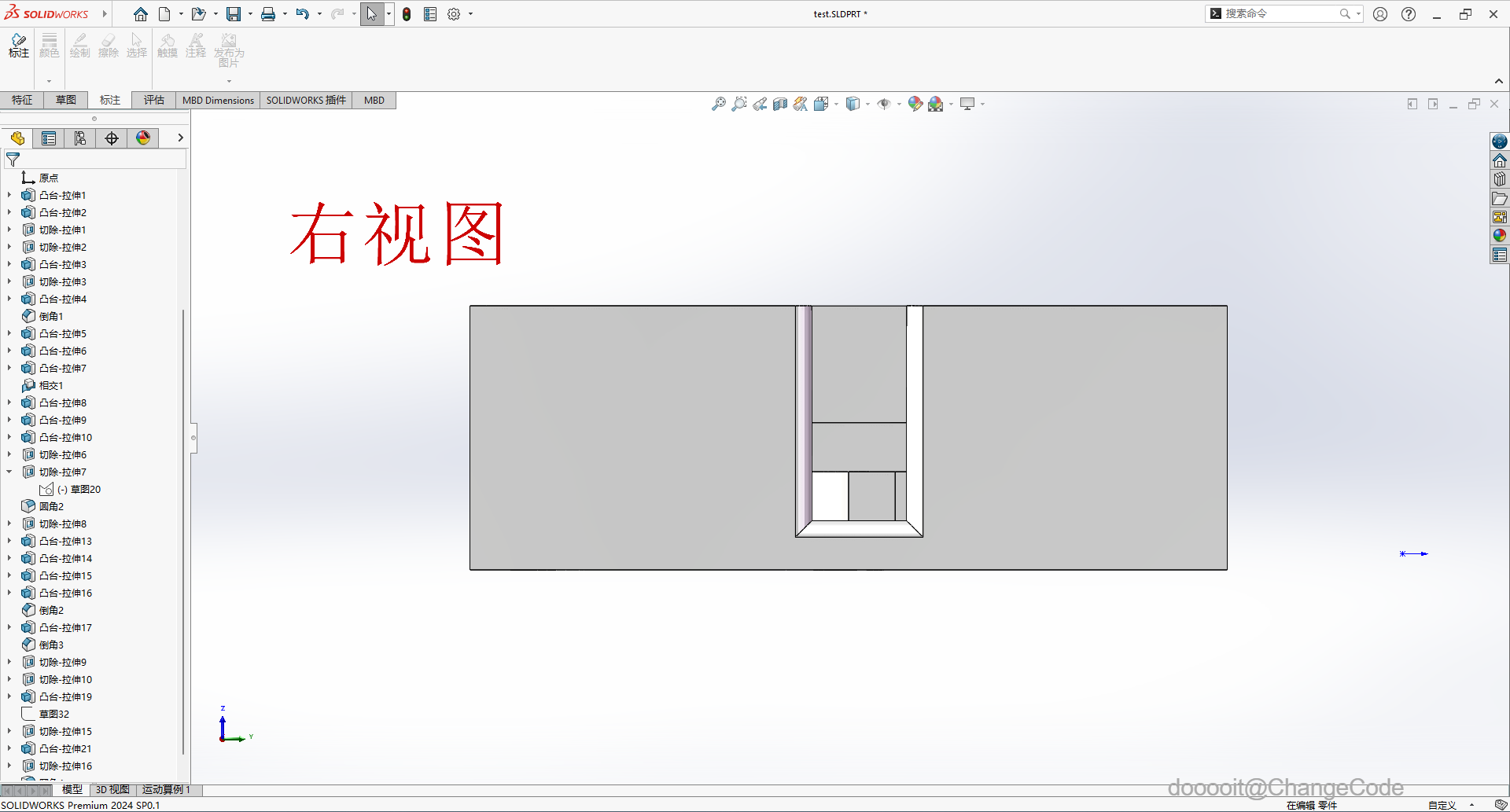

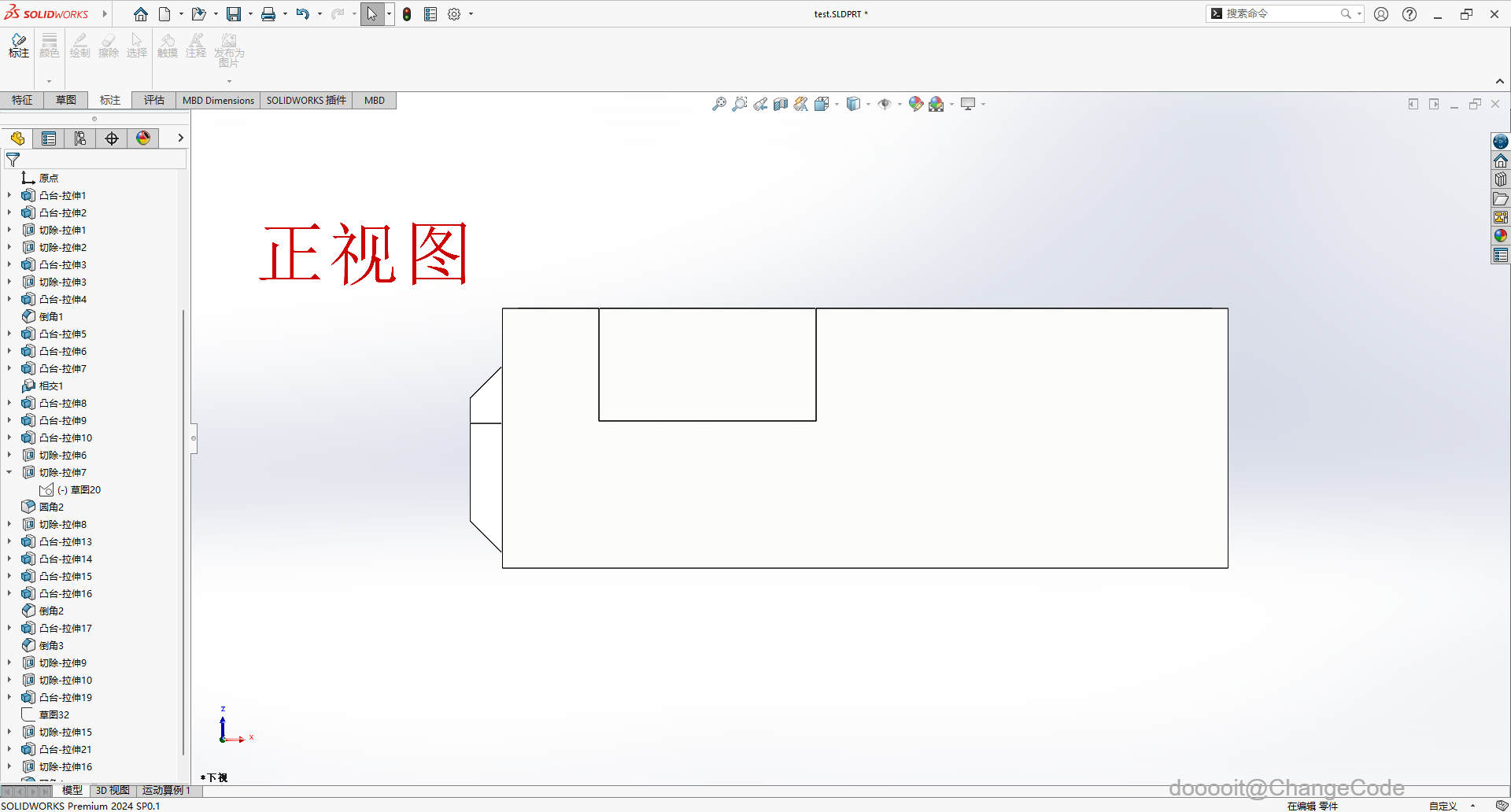

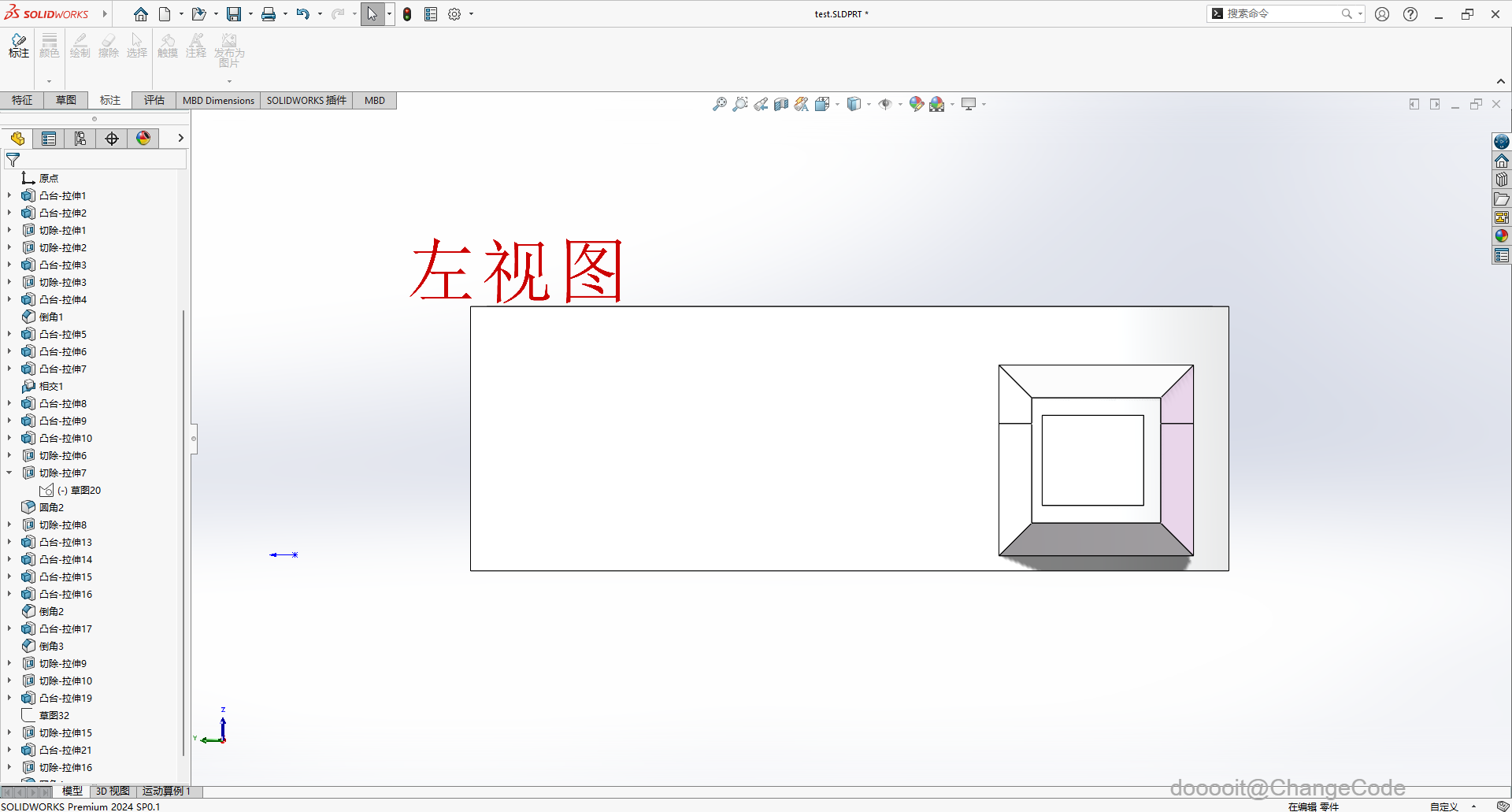

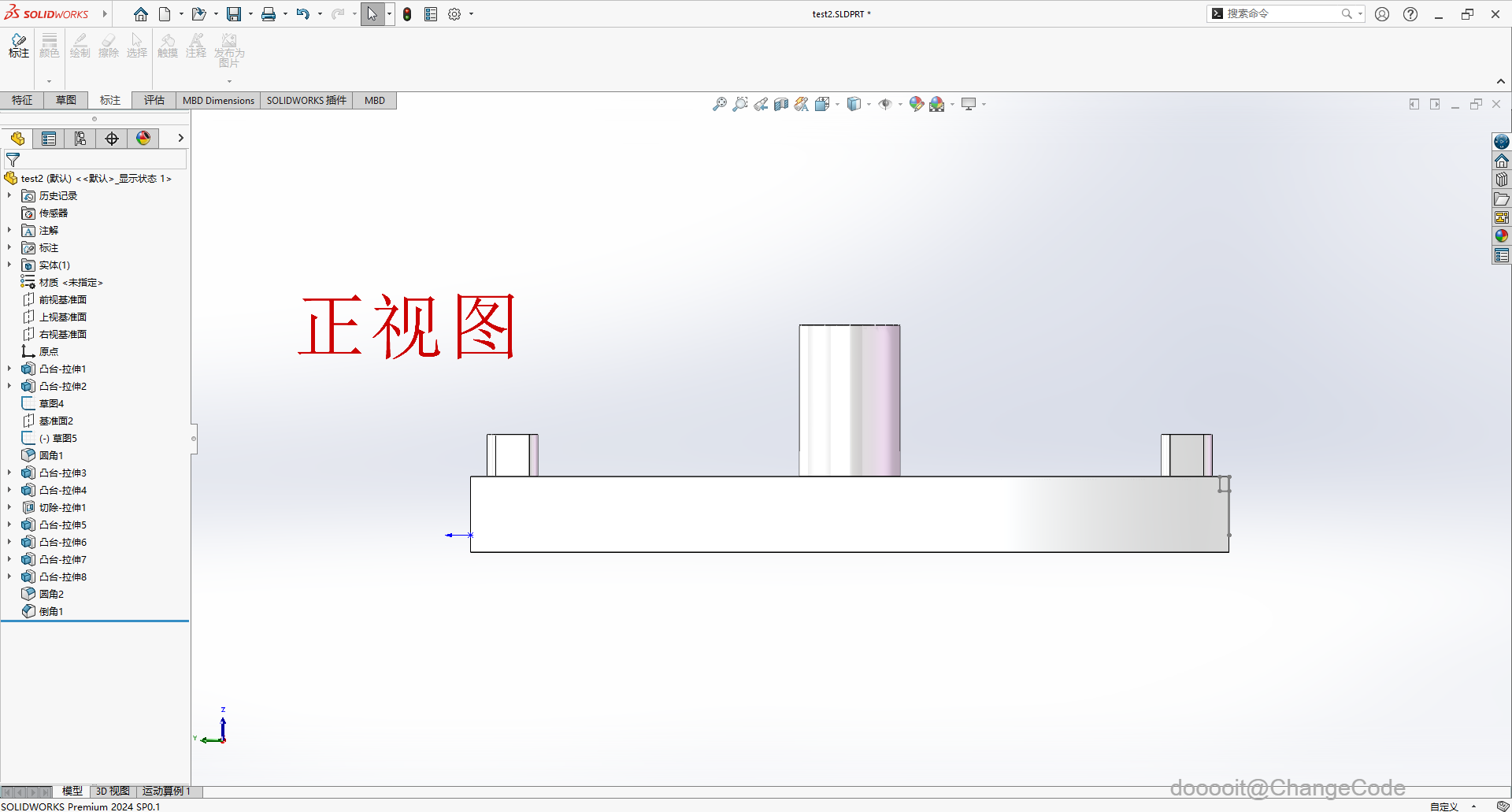

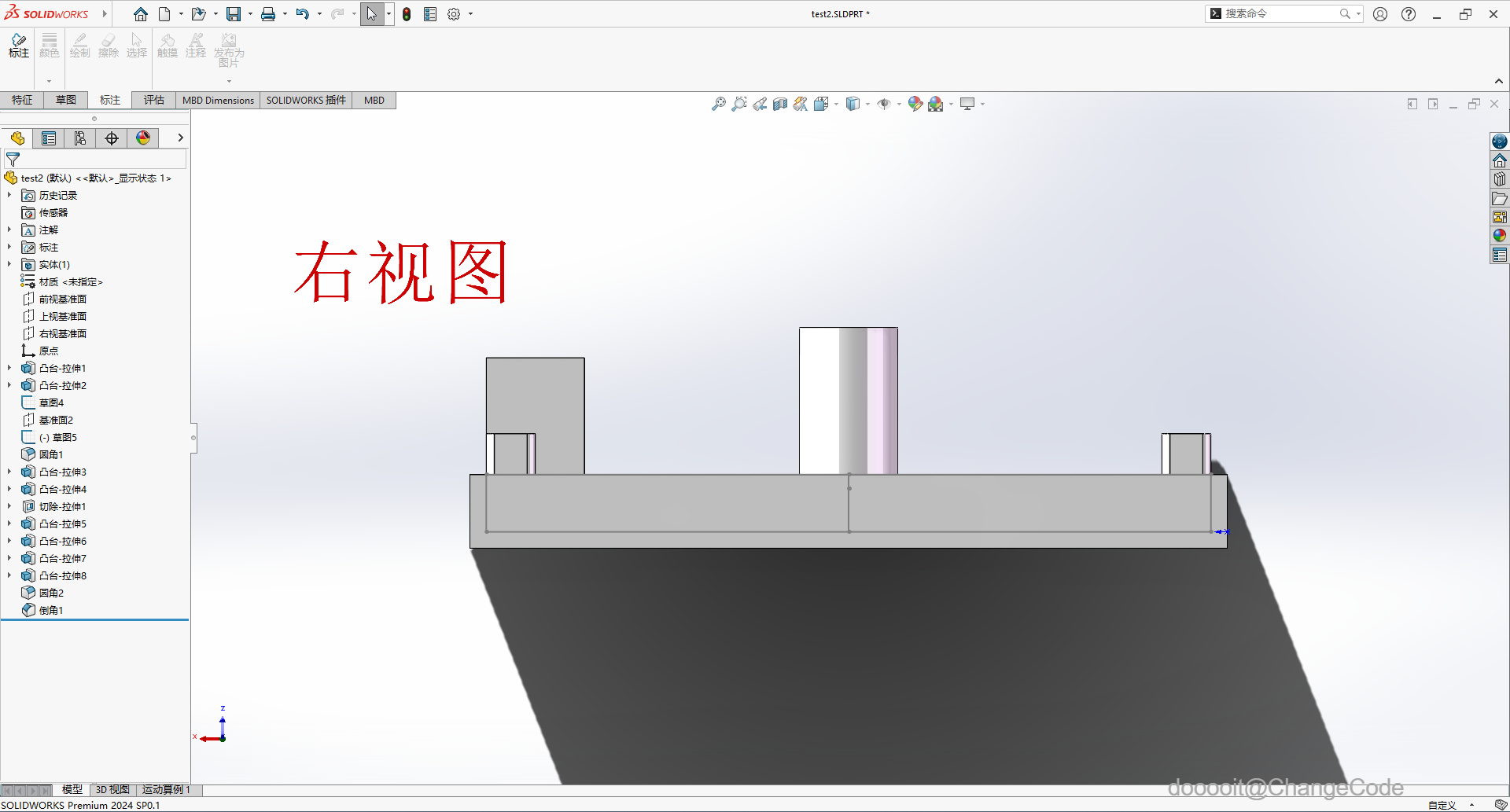

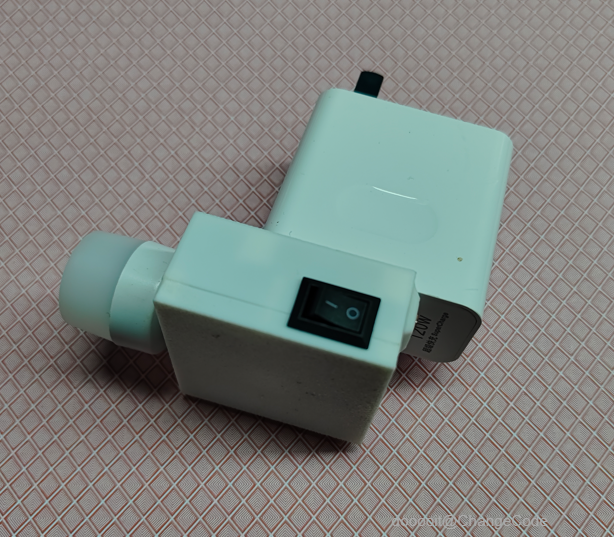

第一代设计

第一版产品的尺寸设定为50mm x 50mm x 20mm。为了确保光敏传感器能够有效感知外界光线,我在其侧面设置了专门的开口。

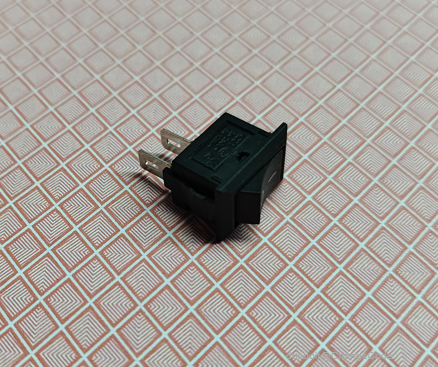

然而,这一版本也暴露出了一些问题:开关与USB公头的距离过于紧密,导致两者容易互相干扰;USB母头的位置靠近开关,给布线带来了不便;而且,用于调整光敏感度的十字旋钮孔径过小,难以使用常规工具进行调节。

第二代改良

针对上述问题,我在第二代产品中进行了多项改进。

首先,将开关移至侧面,解决了开关与USB公头间的冲突;其次,调整了USB母头的位置,使其布局更加合理;另外,我还加大了十字旋钮的孔径,以便轻松调整光敏感度。

不过,这次升级也有不尽人意之处——开关位置过高,导致后续设计的盖子超过了预定的20mm高度限制;并且,USB母头的末端缺乏稳固支撑,在插入USB时可能会向内滑动。

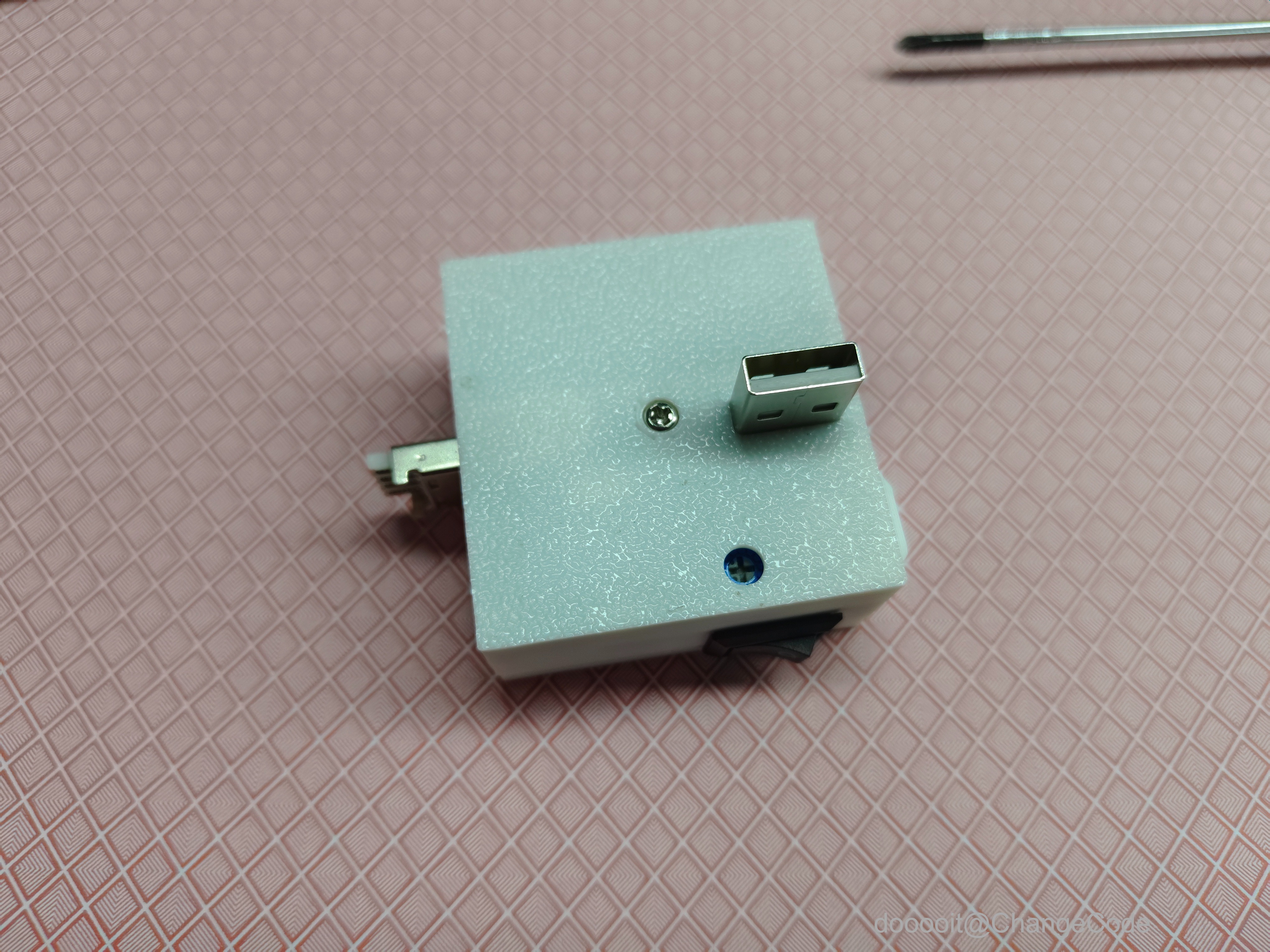

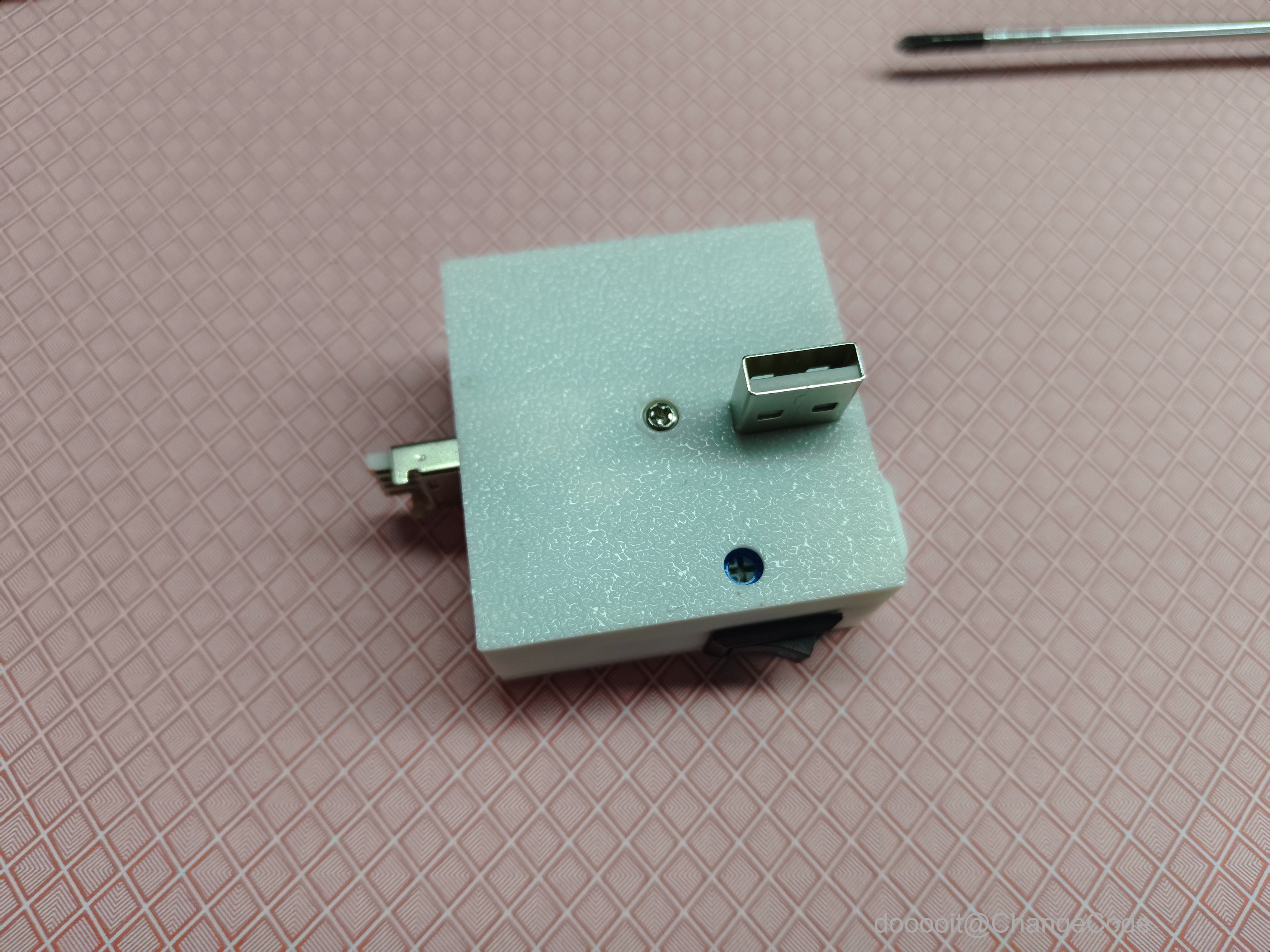

第三代优化

吸取前两代的经验教训,使得我在第三代产品中实现了全面优化。

修正了开关的高度,确保整体结构符合20mm的高度要求;同时,增设了USB母头的后端固定装置,防止其在使用过程中意外移动;此外,还将USB母头边缘设计成了圆角形状,使之与侧面齐平,外观更加美观;更重要的是,我们新增了螺纹孔位,预留了足够的空间供线材布置;并对光敏头的开口进行了放大,方便随时进行调整;最后,我们还特别设计了USB公头的底座,进一步提升了产品的整体结构性能。

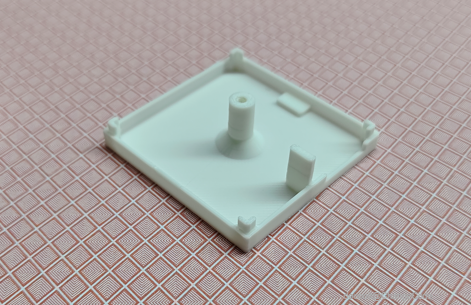

上盖设计

在设计上盖时,我的首要目标就是确保它既能完美贴合底部组件,又能保护内部的关键部件不受损害。为此,我在上盖的中心部分设计了螺纹孔柱,这不仅有助于牢固地将其固定在底座上,还能有效地防止在组装过程中出现螺纹柱体断裂的情况。为了进一步提升耐用性,我还特地在螺纹柱体连接处添加了倒角处理,既增强了结构的整体刚性,又赋予了产品一种精致细腻的视觉效果。

为了让光敏传感器能够充分发挥作用,我还在上盖中央放置了一个长方体结构,它的高度始终保持着与光敏传感器之间1毫米的安全距离。这样一来,无论外界光线条件如何变化,传感器都能准确无误地捕捉到最新的光照信息,从而确保系统的可靠运行。此外,围绕着这个长方体,我还巧妙地设计了一系列高度为3毫米的卡槽。这些卡槽的存在,不仅让上盖与底座之间的嵌合变得更加紧密无缝,还极大地简化了安装过程。

细节处理

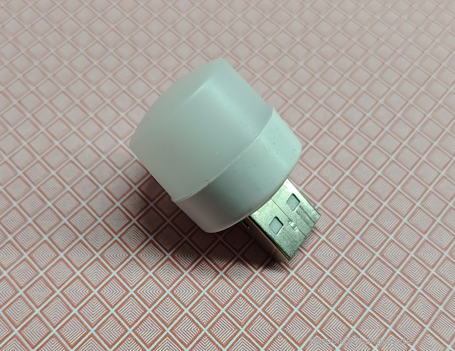

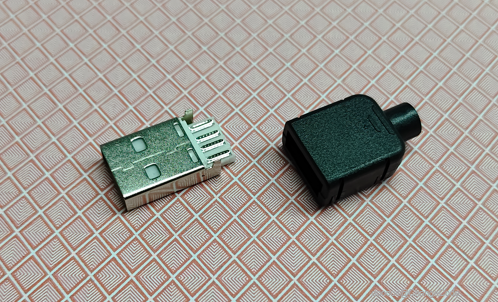

在我着手制作这个小发明时,我面临着一项挑战:如何在一个有限的空间里容纳所有的电子元器件?经过一番思考,我决定将整个装置的尺寸定为50x50x20mm,这是一个既紧凑又便于携带的理想尺寸。

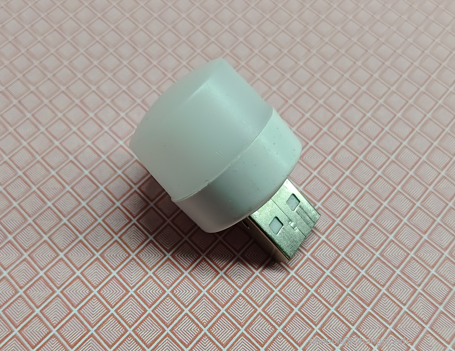

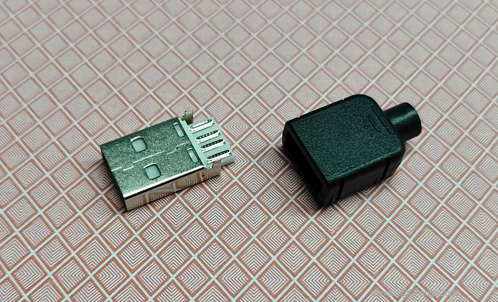

当我开始组装时,我发现USB公头的胶壳部分明显超出了我设定的尺寸范围。这个问题让我感到困扰,因为我希望能够尽可能地缩小整个装置的体积。于是,我想到了一个解决方案:我可以将USB公头的圆柱部分进行切割,让它不再成为阻碍。

说干就干,我拿起工具开始了这项精细的工作。每一步都需要小心翼翼,以免损坏任何重要的部件。最终,我成功地完成了切割任务,并且确保了USB公头的胶壳部分不会超过整个装置的最大高度。这样一来,我就能够顺利地将所有东西装进那个小小的壳子里去!

底座设计

上盖设计

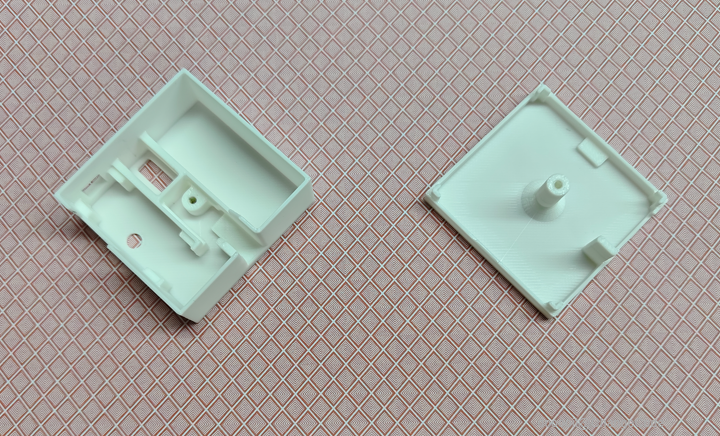

打印展示

在设计和制造这个项目的过程中,我充分利用了SolidWorks这一强大的三维建模软件。从最初的草图绘制,到复杂的曲面造型,再到详细的装配验证,SolidWorks贯穿了整个设计流程,确保了设计方案的准确性与可行性。

待设计工作完成,我们就进入了生产阶段。这里,我选择了拓竹AI MINI打印机来进行实物化。该打印机以其出色的精度和稳定性著称,能够很好地还原我们的设计意图。在此过程中,我们密切关注打印进度,适时调整参数,以获得最佳的打印质量。

打印成品

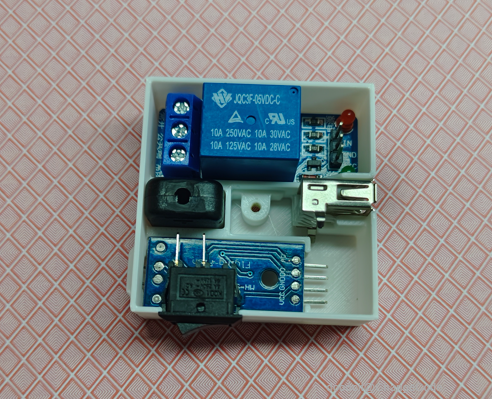

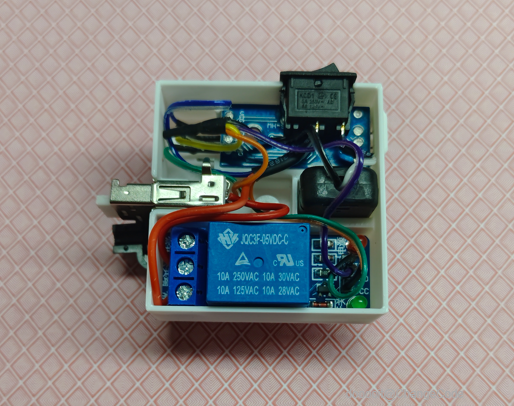

装配焊接

在设计并打印完壳体后,我开始考虑如何将各个零部件整齐有序地放入其中。为了确保有足够的空间留给焊接线材,我必须先制定一套详尽的走线计划,并对其进行模拟测试。只有这样,才能避免因线路混乱而导致的问题发生。

接着,我开始了实际的焊接工作。在这个过程中,我时刻警惕着可能出现的短路风险,尤其是在处理那些暴露在外的电线时更是如此。

为了避免这种情况的发生,我选择在线材裸露的地方套上了热缩管。这样做不仅可以延长设备的使用寿命,还能有效预防因磨损或其他原因造成的故障。

壳体组装

经过3个版本的迭代,成品也已经做出来了,为了确保后续的使用方便,需要将上盖和底座组合到一起,预留好的开关槽位能更好的帮你确定安装的方向。安装完成后,还需要将准备好的自攻丝拧入预留的孔位中,切记切记,万万不可大力出奇迹,这样会导致某一部分断裂,又得重新打印了。

成品测试

在完成了所有组装和焊接工作之后,我怀着激动的心情开始了对这个小夜灯的测试。

测试结果显示,光敏传感器的灵敏度恰到好处,继电器工作稳定可靠,整体表现令人满意。但我也注意到了一些可以改进的地方,比如未来打算增加一个亮度调节功能,让使用者可根据实际需以要调整灯光的亮度;另外,还考虑引入无线充电技术,以减少物理接触点,提高设备的耐用性。这些改动不仅能让小夜灯更加智能化,也能使其在日常生活中发挥更大的作用。

成品展示

设计之初,我的想法很简单:希望能够拥有一盏可以根据环境光线自动开启或关闭的夜灯,这样在夜晚起床时就不必摸黑找开关,同时也避免了不必要的能源浪费。经过反复调试和优化,现在这盏小夜灯终于能够如愿地在光线变暗时自动点亮,为我提供柔和的照明。

0

0 0

0 0

0 qq空间

qq空间  微博

微博  复制链接

复制链接  分享

分享  0

0